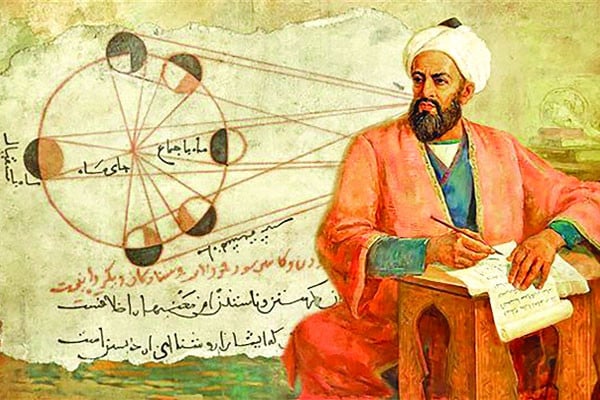

আল বিরুনি পদার্থবিদ্যা, গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা এবং প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে পারদর্শী ছিলেন। একজন ইতিহাসবিদ, কালানুক্রমিক এবং ভাষাবিদ হিসেবেও নিজেকে আলাদা করেছিলেন। তিনি তাঁর দিনের প্রায় সব সময় বিজ্ঞান অধ্যয়ন করতেন। জ্ঞানের অনেক ক্ষেত্রে তাঁর অক্লান্ত গবেষণার জন্য প্রচুর পুরস্কৃত হয়েছিলেন। রাজা এবং সমাজের অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান আল বিরুনির গবেষণায় অর্থায়ন করেন এবং নির্দিষ্ট প্রকল্পের কথা মাথায় রেখে তাঁকে খুঁজে বের করে...

আল বিরুনি ছিলেন মধ্যযুগের একজন বিশিষ্ট আরবীয় শিক্ষাবিদ ও গবেষক। তিনি অত্যন্ত মৌলিক এবং গভীর চিন্তাধারার অধিকারী ছিলেন। তাঁর প্রকৃত নাম আবু রায়হান মোহাম্মদ ইবনে আহমদ আল বিরুনি। সাধারণভাবে তিনি আল বিরুনি নামেই বেশি পরিচিত। যে শহরের বাইরে তিনি বাস করতেন তা রুশীয় তুর্কিস্তান খিওয়াতে অবস্থিত। শহরটি খাওয়ারিজমের রাজধানীর কাছাকাছি ছিল; শহরটি নদীতে বিলীন হয়ে গেছে। এখন এ স্থানটির আল-বরীয় নাম করা হয়েছে। তিনি গণিত, জ্যোতির্বিজ্ঞান, রসায়ন এবং প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। অধিকন্তু ভূগোলবিদ, ঐতিহাসিক, গণিতবিদ, দার্শনিক ও চিকিৎসা বিজ্ঞান, ভাষাতত্ত্ববিদ ও ধর্মতত্ত্বের নিরপেক্ষ বিশ্লেষক তিনি। স্বাধীন চিন্তাধারা, মুক্তবুদ্ধি, সাহসিকতা, নির্ভীক সমালোচনা এবং সঠিক মতামতের জন্য তিনি যুগশ্রেষ্ঠ বলে স্বীকৃত।

আল বিরুনির নামটি ফার্সি শব্দ বিরুন (অর্থাৎ ‘বাইরে’) থেকে এসেছে। হিজরি চতুর্থ শতাব্দীর শেষার্ধ ও পঞ্চম শতাব্দীর প্রথমার্ধকে আল বেরুনির কাল বলে উল্লেখ করা হয়। তিনি সর্বপ্রথম প্রাচ্যের জ্ঞান-বিজ্ঞান, বিশেষ করে ভারতের জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি মুসলিম মনীষীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। অধ্যাপক মাপা বলেন, আল বিরুনি শুধু মুসলিম বিশ্বেরই নন, বরং তিনি ছিলেন সমগ্র বিশ্বের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানীদের একজন। আবু রায়হান আল বিরুনি ইরানের একটি অতি সাধারণ পরিবারে ৯৭৩ সালের ৪ সেপ্টেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। জীবনের প্রথম ২৫ বছর আবু রায়হান আল বিরুনি স্বীয় জন্মভূমিতে অতিবাহিত করেন। তিনি গণিত শাস্ত্রবিদ আবু নাসের ইবনে আলী ইবনে ইরাক জিলানি এবং আরও কিছু বিদ্বান ব্যক্তির কাছে শিক্ষা গ্রহণ করেন। অধ্যয়নকালেই তিনি তাঁর কিছু প্রাথমিক রচনা প্রকাশ করেন এবং প্রখ্যাত দার্শনিক এবং চিকিৎসাশাস্ত্রজ্ঞ ইবনে সিনার সঙ্গে পত্রবিনিময় করেন। আল বিরুনির মাতৃভাষা ছিল খাওয়ারিজিম, যা ছিল আঞ্চলিক ইরানি ভাষা। কিন্তু তিনি তাঁর রচনাবলি আরবিতে লিখে গেছেন। আরবি ভাষায় তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। তিনি আরবিতে কিছু কবিতাও রচনা করেন। অবশ্য শেষের দিকে কিছু গ্রন্থ ফার্সিতে অথবা আরবি এবং ফার্সি উভয় ভাষাতেই রচনা করেন। তিনি গ্রিক ভাষাও জানতেন। হিব্রু ও সিরীয় ভাষাতেও তাঁর জ্ঞান ছিল অসীম। তিনি ১০০৮ সালে নিজ দেশে ফিরে এলে শাহ আবুল হাসান আলী ইবনে মামুন তাঁকে সসম্মানে গ্রহণ করেন। আলী ইবনে মামুনের ইন্তেকালের পর আল বিরুনি তাঁর ভাইয়ের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন এবং অনেক নাজুক রাজনৈতিক কার্যকলাপ ছাড়াও রাজকীয় কাজের দায়িত্বেও নিয়োজিত থাকেন। মামুন তাঁর সৈন্যবাহিনীর হাতে ১০১৬ থেকে ১০১৭ সালের ভিতর নিহত হওয়ার পর সুলতান মাহমুদ খাওয়ারিজম দখল করে নেন। বিরুনি তখন গণিতবিদ আবু নাসের মানসুর ইবনে আলী এবং চিকিৎসক আবুল খায়ের আল-হুসায়ন ইবনে আল-খাম্মার আল-বাগদাদির সঙ্গে গজনি চলে যান। গজনিতেই তাঁর জ্ঞানচর্চার স্বর্ণযুগের সূচনা হয়। তখন থেকে তিনি গজনি শাহি দরবারে রাজ জ্যোতির্বিদ হিসেবে অবস্থান করতে থাকেন। তিনি কয়েকবার সুলতান মাহমুদের সঙ্গে উত্তর-পশ্চিম ভারত সফর করেন। গজনির সুলতানের পৃষ্ঠপোষকতায় তিনি ভারতে প্রায় ১২ বছর অবস্থান করেন। এখানে সংস্কৃত ভাষা শেখেন এবং হিন্দু ধর্ম, ভারতীয় সভ্যতা এবং সংস্কৃতি, দেশাচার, সামাজিক প্রথা, রীতিনীতি, কুসংস্কার ইত্যাদি বিষয়ে গভীর জ্ঞান অর্জন করেন। তিনি ভারতীয় কিছু আঞ্চলিক ভাষাও শিখেছিলেন। তিনি সেই এক যুগের অধ্যায় ও অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান দিয়ে রচনা করেন তাঁর বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ কিতাবুল তারিকিল-হিন্দ। আল বিরুনি যে কত বড় ফলিত বিজ্ঞানী এবং জ্যোতির্বিজ্ঞানে তিনি যে কত উচ্চস্তরে জ্ঞান লাভ করেছিলেন সে সম্বন্ধে একটি ঘটনা উল্লেখই যথেষ্ট। এক দিন সুলতান মাহমুদ গজনিতে তাঁর হাজার বৃক্ষের বাগানে স্থাপিত গ্রীষ্মকালীন বাসভবনের ছাদে বসে আল বিরুনিকে বললেন, এ বাড়ির চার দরজার কোন দরজাটি দিয়ে আমি বের হব, আপনি তা গুনে ঠিক করে একটি কাগজে লিখে আমার কম্বলের নিচে রেখে দিন। আল বিরুনি অঙ্ক কষে তাঁর অভিমত একটি কাগজে লিখে সুলতান মাহমুদের কম্বলের নিচে রেখে দিলেন। তখন সুলতান রাজমিস্ত্রির সাহায্যে একটি নতুন দরজা সৃষ্টি করে বেরিয়ে গিয়ে আবার ফিরে এসে দেখেন, আল বিরুনির কাগজে এমন কথাই লেখা : আপনি পূর্ব দিকের দেয়াল কেটে একটি নতুন দরজা করে বেরিয়ে যাবেন। কাগজের লেখা পড়ে সুলতান রেগে গিয়ে ছাদ থেকে আল বিরুনিকে ধাক্কা দিয়ে নিচে ফেলে দেওয়ার জন্য আদেশ দিলেন। নিচে মশা-মাছি প্রতিরোধের জন্য জাল পাতা ছিল। সুলতানের আদেশ কার্যকর হওয়ার পর আল বিরুনি সেই জালে আটকে গিয়ে মাটিতে আস্তে পড়ার ফলে বেশি আঘাত পেলেন না। সুলতান আল বিরুনিকে আবার ডেকে আনলেন এবং তাঁর চাকরের কাছ থেকে আল বিরুনির দৈনিক ভাগ্য গণনার ডায়েরিটা নিয়ে দেখলেন, তাতে লেখা আছে- আমি আজ উঁচু জায়গা থেকে নিচে পড়ে গেলেও বিশেষ আঘাত পাব না। সেটা দেখে সুলতান আরও রেগে গিয়ে আল বিরুনিকে জেলে পাঠালেন। আল বিরুনিকে কারাগার থেকে মুক্তির সুপারিশ করতে কেউ সাহস পেলেন না। ছয় মাস পর সুলতানের মর্জি বুঝে প্রধানমন্ত্রী আহমদ হাসান এক দিন আল বিরুনির প্রতি সুলতানের নেক নজর আকর্ষণ করলেন। সুলতান মাহমুদের এ কথা স্মরণই ছিল না। তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁকে মুক্তি দিলেন।

ইউরোপীয় পণ্ডিতদের মতে, আল বিরুনি ছিলেন স্বয়ং বিশ্বকোষ এবং তাঁর প্রত্যেকটি গ্রন্থ ছিল জ্ঞানের আধার। ভারতীয় পণ্ডিতরা আল বিরুনিকে জ্ঞানের সমুদ্র বলতেন। তাঁর এসব অমূল্য গ্রন্থের পরিচয় কম কথায় দেওয়া সম্ভব নয়। আল বিরুনির ভারত থেকে গজনি প্রত্যাবর্তন করার কিছু দিন পর সুলতান মাহমুদ ইন্তেকাল করেন। এরপর পুত্র সুলতান মাসউদ ১০৩০ সালে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ১০৩০ থেকে ১০৪১ সাল পর্যন্ত সিংহাসনে ছিলেন। সুলতান মাসউদ আল বিরুনিকে খুব সম্মান করতেন। আল বিরুনি তাঁর অনুরক্ত হয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থের নাম সুলতানের নামানুসারে রাখেন, কানুন মাসুউদি এবং তা সুলতানের নামে উৎসর্গ করেন। সুবিশাল গ্রন্থখানা ১১ খণ্ডে সমাপ্ত। গ্রন্থটির গুরুত্ব উপলব্ধি করে সুলতান মাসউদ অত্যন্ত খুশি হয়ে একটি হাতির ওজনের সমপরিমাণ রৌপ্য আল বিরুনিকে উপহার দেন। কিন্তু তিনি তা গ্রহণ না করে বাহ্যিক সন্তোষ প্রকাশ করে সব রৌপ্যই রাজকোষে ফিরিয়ে দেন। মন্তব্য করেন, তাঁর এত ধনসম্পদের কোনো প্রয়োজন নেই।

আল বিরুনি পদার্থবিদ্যা, গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা এবং প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে পারদর্শী ছিলেন। একজন ইতিহাসবিদ, কালানুক্রমিক এবং ভাষাবিদ হিসেবেও নিজেকে আলাদা করেছিলেন। তিনি তাঁর দিনের প্রায় সব সময় ধরে বিজ্ঞান অধ্যয়ন করতেন। জ্ঞানের অনেক ক্ষেত্রে তাঁর অক্লান্ত গবেষণার জন্য প্রচুর পুরস্কৃত হয়েছিলেন। রাজা এবং সমাজের অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান আল বিরুনির গবেষণায় অর্থায়ন করেন এবং নির্দিষ্ট প্রকল্পের কথা মাথায় রেখে তাকে খুঁজে বের করেন। নিজের অধিকারে প্রভাবশালী, আল বিরুনি নিজে অন্যান্য জাতির পণ্ডিতদের দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। যেমন গ্রিক, যাদের থেকে তিনি অনুপ্রেরণা নিয়েছিলেন যখন তিনি দর্শনের অধ্যয়নের দিকে মনোনিবেশ করেছিলেন। একজন প্রতিভাধর ভাষাবিদ হিসেবে তিনি খাওয়ারিজমিয়ান, ফার্সি, আরবি, সংস্কৃত এবং গ্রিক, হিব্রু এবং সিরিয়া ভাষাও জানতেন। তিনি তাঁর জীবনের বেশির ভাগ সময় কাটিয়েছেন গজনিতে। তৎকালীন গজনভীদের (৯৭৭-১১৮৬) রাজধানী, আধুনিক দিনের মধ্য-পূর্ব আফগানিস্তানে। ১০১৭ সালে তিনি ভারতীয় উপমহাদেশ ভ্রমণ করেন। ভারতে প্রচলিত হিন্দু ধর্মেও গূঢ় তত্ত্ব অন্বেষণের পর ‘তারিখ আল-হিন্দ’ (ভারতের ইতিহাস) শিরোনামে ভারতীয় সংস্কৃতির ওপর একটি গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি তাঁর সময়ের জন্য বিভিন্ন জাতির রীতিনীতি এবং ধর্মের ওপর একজন প্রশংসনীয় নিরপেক্ষ লেখক ছিলেন। ১১ শতকের প্রথম দিকে ভারত সম্পর্কে তার পাণ্ডিত্যপূর্ণ বস্তুনিষ্ঠতা তাঁকে আল-ওস্তাদ (‘দ্য মাস্টার’) উপাধিতে সম্মানিত করেছিল। আল বিরুনির সর্বমোট ১১৩টি গ্রন্থের উল্লেখ রয়েছে। এর মধ্যে ১০৩টি গ্রন্থ সম্পূর্ণ এবং ১০টি অসম্পূর্ণ। বিভিন্ন সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য থেকে প্রতীয়মান হয়, তাঁর রচিত গ্রন্থের সর্বমোট সংখ্যা ১৮০টি। এগুলো তথ্য, তত্ত্ব ও পরিসরের দিক থেকে বিভিন্ন। কোনোটি পুস্তক, কোনোটি গবেষণামূলক সন্দর্ভ আবার কোনোটি বৃহদাকার গ্রন্থ, যাতে জ্ঞানের বিশাল ভান্ডার বিধৃত ধারণ করা হয়েছে।

আল বিরুনি জীবনের প্রথম ২৫ বছর খাওয়ারিজিমে কাটিয়েছেন, যেখানে তিনি ইসলামিক আইনশাস্ত্র, ধর্মতত্ত্ব, ব্যাকরণ, গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা, চিকিৎসা ও দর্শন অধ্যয়ন করেছেন। শুধু পদার্থবিদ্যার ক্ষেত্রেই নয়, বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় তিনি কাজ করেছেন। ইরানি খাওয়ারিজিমিয়ান ভাষা, যেটি ছিল বিরুনির মাতৃভাষা। তিনি মহাবিশ্বের অনন্ততা সম্পর্কে তাঁর মতামতের জন্য ইবনে সিনা (৯৮০-১০৩৭)-কেও প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। যদিও এক সময় প্রখ্যাত দার্শনিক ও চিকিৎসাশাস্ত্রজ্ঞ ইবনে সিনার (৯৮০-১০৩৭) সঙ্গে নিয়মিত আল বিরুনি পত্রবিনিময় করতেন। তিনি ১০০৮ খ্রিস্টাব্দে নিজ দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। ১০৪৮ সালের ১৩ ডিসেম্বর তাঁর মৃত্যু হয়।